東三国駅・新大阪駅近くの、まさき矯正歯科は矯正治療を専門に行う医院です

患者さんの咬み合わせの診査を行う際、本来下顎をそのまま閉じてきた時にかみ合う位置からずらした位置で咬み合わせる方がいます。

こうした患者さんでは歯列の中で凸凹があってはみ出たり、傾いたり、曲がって生えている歯、伸び出して他の歯よりも早くぶつかる歯などがあると口を閉じてきた時、こうした歯で強くぶつかるのを自然と避けて、上下の歯が合わさりやすい位置へずらして咬もうとする習慣が身に付いてしまっているのです。

こうした習慣は患者さんが長年に渡って、無意識に行っている場合がほとんどです。人は1日のうちに食事や唾を飲み込む際に何百何千回と咬んでいますが、その度に顎をずらしていると顎関節に相当の負担がかかることは容易に予想されます。

STEP1

(口腔内写真)

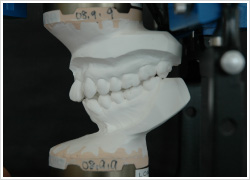

(咬合器に模型を装着している)

当院では初診時の検査で、ほとんどの患者さんで術者が複数のかみ合わせの記録を取って、それを使って咬合器に歯列模型を装着して、患者さん本来の正しい咬み合わせの位置と患者さんが自然と咬み合わせた位置の差を目に見える形で明らかにして診断を行っていきます。顎関節症が進行した方では顎関節部のCT撮影やMRI撮影を提携医療機関にて撮影していただき、その状態を把握することも行っています。単に歯並びを治したいだけなのにCT撮影やMRI撮影を行うのは大袈裟に感じるかもしれませんが、会話や咀嚼などの口腔の機能を正しく行うために顎関節はその要になる部位であり、その状態をできるだけ詳細に知ったうえで診断を行い、治療計画に反映させることが大切だからです。歯並びや咬み合わせの改善だけでなく、顔貌の改善や歯の周囲の歯肉や骨を健康に保つためにも顎関節の状態は軽視できません。

STEP2

![]()

術者が(顎関節に負担のかからない)本来の顎位へ誘導すると、この患者さんは傾いて生えた左上の親知らずが他の歯より先に下の歯とぶつかってちゃんと咬めていないことわかります。

この様にずれた状態で診断をすると、治療方針が変わってきます。当院では、正しい顎の位置で治療方針を立てます。

STEP3

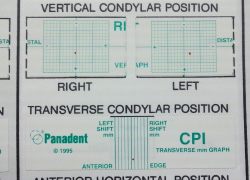

患者さんの習慣的な顎位と本来の正しい顎位の差を見るためのデータです。このずれがどれくらいあるか、検査の後の診断時にお示しします。

STEP4

![]()

検査でずれが大きい方、すでに顎関節症の症状のある方はCT検査、MRI検査を撮影していただき顎関節内部の状態を精査します。